このブログはライターとしての広告物としても機能するように、それぞれの記事ではさまざまな文調で書くようにしている。「統一性がない」などと言われても困るので、そこのところはご理解いただきたい。

で、話の本題。

仕事柄なのかどうかは分からないが、日常生活の中で耳にする言葉の中に、どうにも神経に引っかかるものがいくつかある。別に目くじらを立てるほどではないのだが、神経に障るというか、気になるのだ。その最たるものが「ちょうどお預かり」である。

コンビニで何か買い物をして、お会計がたとえば税込528円。財布を探ってみたら小銭がバラバラとあったので「あ、ちょうどあります」と差し出す、するとレジのオバサンやアンちゃんが言うのだ。

「はい528円、ちょうどお預かりします」

おい、ちょっと待て。なぜだ。なぜ「お預かり」なのか。ちょうどあるのだから、そのまま「いただきます」でいいものを、なぜお預かりするのか。お預かりするということは、後で返してもらえたりするのか? いや、そんなはずはなかろう。この言葉に出会ったとたん、俺は妙に落ち着かなくなる。

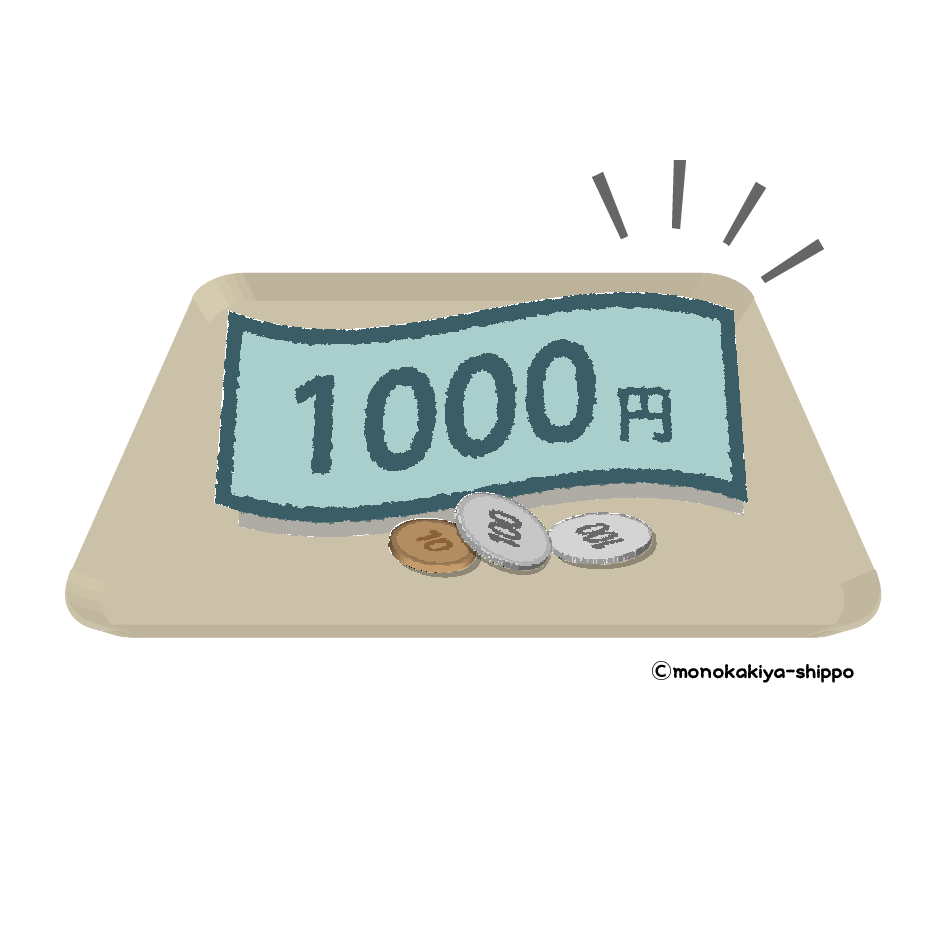

ここで俺が千円札を出したなら、話は分かる。「千円お預かり」して「472円のお返し」だ。これなら分かる。でも俺はちょうどの額を出した。それを「お預かり」して、どうしようというのか。その先に何かが待っているのか。

実際には「ちょうどお預かりします〜」のあとは「ありがとうございました〜」で終わりだ。お預かりした後には何もない。だったらハナっから「ちょうどいただきます」と言い切ってもらったほうが、こちらも気分がスッキリする。なぜそうしてくれないのか?

たぶん店側には「客との応対マニュアル」なんぞがあるのかもしれないが、もしそんなものに沿って応対しているとしたら、とんだ間抜けだ。そのマニュアルがおかしい。まともなライターならば、そんな言葉使いを使わないはずだ。ライターとしては、ここはローソンとセブレブに営業をかけるべきであろうか。

コンビニやら何やらのレジで耳にする「ちょうどお預かり」が気に入らない…。この話はすでに何人かに話してきたのだが、俺と同じ感想を持つ人間にぶつかったことがない。俺が気にしすぎ、というだけなのだろうか。そんなことが気になる奴は、いやしないということなのか。まぁ言葉は生き物だから、時と場合と地域によって、あるいは世代によってさまざまに変化するのが本来だ。「ちょうどお預かり」も、何やらいろいろなよく分からない紆余曲折から生まれ出た言葉なのかもしれない。だから、それ自体を責めるのは的外れなのかもしれない。

それでもやっぱり、俺は「ちょうどお預かり」を許すつもりはないのだが。